| 来源: 江苏省江都中学 发布日期: 2019-06-27 访问量:474 |

2018-2019年度市级骨干教师读书心得——英语教研组

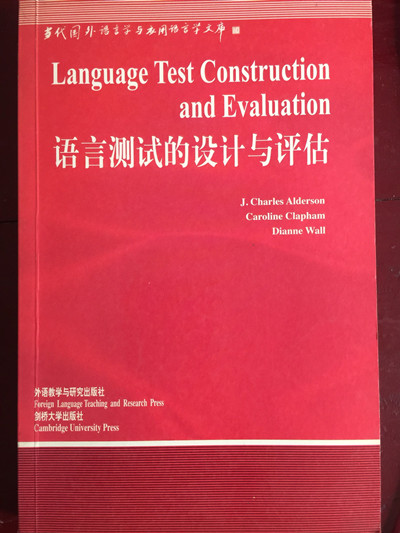

读《语言测试的设计与评估》有感

江苏省江都中学 学科带头人 钱存美(1)

【阅读书目】

《语言测试的设计与评估》

【书目简介】

《语言测试的设计与评估》介绍了英语语言测试的命题原则以及语言测试的评估标准,从测试内容、命题原则、阅卷信度的控制、成绩报道和及格线设定等多个层面对英语语言的测试标准进行了一系列的研究。

【阅读有感】

读完这本书后,我对英语语言测试的各个环节有了深入的了解。

一、了解了为什么要测试

有教学就要有考试,考试是对学生能力的鉴定。语言测试是一门内容丰富的学科,作为科学的语言测试,最关键的是测试的信度与效度,没有信度就谈不上效度,而一个考试如果没有效度,那么这个考试就没有什么存在的必要。要保证一个考试的信度与效度,就要有一系列的质量保证措施。一个考试的规模越大,社会后果就越大,其信度和效度也就越重要。

英语作为外语的语言教学和语言测试在我国高考中具有举足轻重的地位,因此,了解英语语言测试的要求是我们高中英语教师一堂必修课。

二、对英语语言测试的效度有了一定的了解。

效度是考试的核心问题,如果一项考试信很高,但并没有考到应考的内容,这样的考试效度就不高。根据效度的方法不同,效度课分为内部效度、外部效度和结构效度。

内部效度(internal validity)包括卷面效度(face validity )、内容效度(content validity)和应答效度(response validity);外部效度(external validity)包括同期效度(concurrent validity)和预期效度(predictive validity)。结构效度(construct validity)高于一切。

三、对今后的语言测试有了进一步的认识

英语语言测试,大到高考,小到每周一练,作为中学教师的我们都应该认真对待。语言测试是一项专业性很强的工作,从命题的环节来看,要做好三个环节的工作:设计阶段、实施阶段和考后阶段。

设计阶段要研究考试内容、考试大纲、考试试卷的结构及考试形式。

实施阶段,首先要保证评分的客观性和一致性。客观性试题的常见形式有单选题、完型填空等。主观性试题的常见形式有命题作文,答案是开放性的。客观题通常是机器阅卷,而主观题的阅卷需要一系列质量控制措施,其中包括阅卷人的培训、阅卷过程的质量控制等。

在考后阶段,对于教师来说,要了解教学中长处和不足,了解学生在哪些方面掌握较好,哪些方面存在问题,以便能对今后的教学指明方向。

总结:本书对语言测试的各个环节,从设计、开发到具体实施都进行了深入浅出的讨论,并且理论联系实际,值得所有从事语言测试的人阅读。

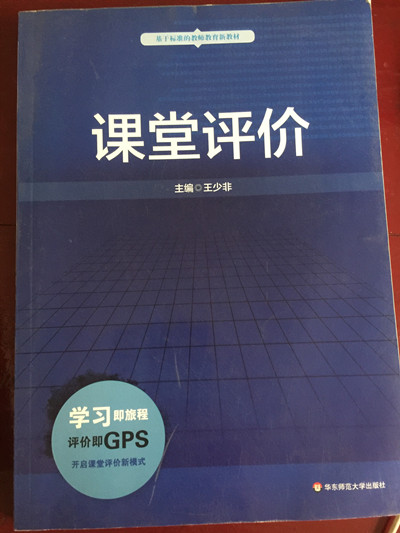

读《课堂评价》有感

江苏省江都中学 学科带头人 钱存美(2)

【阅读书目】

《课堂评价》

作者简介:王少非, 1966年生,临海人,课程与教学论专业博士,台州学院教授,华东师范大学课程与教学研究所兼职研究员,浙江省高校中青年学科带头人培养人选,台州市第六、七届拔尖人才。

【书目简介】

教师在日常教学层面实施的评价即使不是影响学习质量的最重要的因素,也至少是最重要的影响因素之一。课堂评价是教师在日常教学活动中实施的评价,是教学过程的有机组成部分,目的在于促进学生的学习。《课堂评价》回答“如何恰当地运用课堂评价以促进学生的学习”的问题。《课堂评价》依据《教师教育课程标准》而编写。旨在为职前教师提供 未来课堂评价实践的知识基础。也为在职教师反思并改善课堂评价实践进而提升教学质量提供新的视角和路径。

【阅读有感】

1.课堂评价的定位。课堂评价是教学过程的一个有机组成部分。课堂评价是教学决策的基础。课堂评价也是一种学习机会。

2.课堂评价的功能。课堂评价的功能在于促进学习。

3.课堂评价的特征。有清晰明确且与学习目标一致的评价目标,运用与目标相匹配的评价方法,正确运用评价结果,让学生参与评价过程。

4.课堂评价方法分类。斯蒂金期的分类:选择性反应评价,论述式反应评价,表现性评价和交流式评价。布鲁克哈特的分类:纸笔测验,表现性评价,口头问题,档案袋评价。

5.课堂评价方法选择的一般原则。评价方法的选择应符合评价的目的。评价方法的选择应关注不同方法本身的优势和局限。评价方法的选择应当考虑经济便利。

6.表现性任务质量标准:目标相关性,试题难度,多重目的性,问题解决方式的多样性,自主学习,清楚的指导语。

在教室中实施表现性评价的建议:提供真实的问题情境,能力展现的过程,分组合作学习,多元弹性的评量方式,让学生自行建构学科知识及解题结果的可能性,完善评分标准。

档案袋评价的特征:目的性和组织性,多元化,重视个体反思,与教和学的统整。如何促进学生参与课堂评价:让学生明确学习目标,让学生反思自已的学习,让学生记录自己的学习过程,让学生参与评价结果的交流,让学生自已作出学习决策。

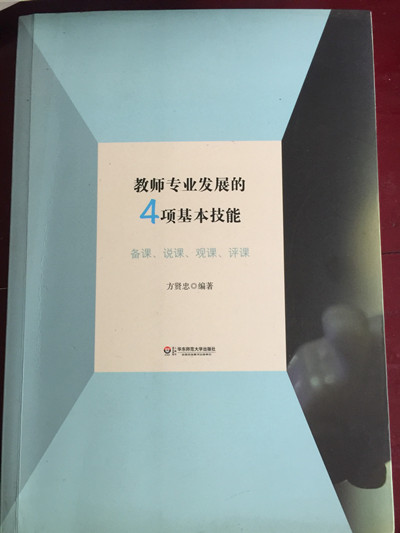

读《教师专业发展的4项基本技能》有感

江苏省江都中学 学科带头人 钱存美(3)

【阅读书目】

《教师专业发展的4项基本技能》

作者简介:方贤忠,上海市杨浦区教师进修学院任德育研究室副主任、干训部主任。长期从事学科教学研究、教学科学研究和学校管理研究。

【书目简介】

《教师专业发展的4项基本技能:备课、说课、观课、评课》以现代教师专业发展的理念为指导,从理论架构、呈现特征、内容构成与操作要点等几个方面,用贴近教师专业的语言,对备课、说课、观课、评课作系统分析与阐述,并配以大量的实践案例作为实证,以期这4项基本技能,能有力促进教师读者在阅读、读懂、会用中,成长自我、发展自我。

【阅读有感】

教师专业发展的4项基本技能是指:备课、说课、观课、评课 。下面就从与我们关系最为密切的备课和说课两方面,谈谈我的感想和理解。

第一方面:备课

一、备课的特点:

1.隐性与显性的关联性

2.预设与生成的兼顾性

3.静态与动态的互衍性

4.个人与团队的协作性。、

二、备课的辩证观

1.多与少。教师要“备多用寡〞。

2.人与物。“教材是死的,人是活的”,“教具是死的,但驾驭教具的人是活的〞。

3.静与动。备课主要静态的隐性思谁,上课是动态的师生交互性思谁,没有前者的宁静与深思,就很难有上课的激荡和升腾。

4.虚与实。备课要虚实结合,有虚有实。

三、编写教案的原则

1.科学性。教育的规律性,教学方法的适切性,教育心理的适切性。

2.创新性。教材处理上的优化,教法选择和手段运作上的优化,教学风格的独创性。

3.差异性。

4.操作性。

5.可变性。备课的程序概括为“五备”一备学生、备任务、备目标、备检测、备过程。

四、备课组基本策略。

1.三知策略一备课的基础性策略。知教材,知学生,知教法。

2.三寻策略一备课的方向性策略。寻思路,寻方法、手段,寻讲练结合点。

3.三化策略一备课的方法技巧性策略,知识的结构化整理,知识学习与思维发展作一体化处理。学科知识学习作问题化处理。

第二方面:说课

一、说课的特点:

1.说理性。首先表现在备课理性的提升上,同时说课的准备过程也是优化教学设计的过程,其次,说课的说理性表现在说课内容的本质特性上,构思与依据、缘由与意图都是说课的核心内客,这也是说课有别于其他教学研究活动的重要标志。

2.交流性。说课是教师与教师之间双向的备课交流活动,它符合现代教育所倡导的合作学习理念。无论是同行还是教研人员在评议说课中,都能通过切磋教艺,交流教学经验而获益,尢其对说课的教师而言是最实在、最贴切的指导。

3.研究性。说课是应用研究,说课的研究性发生在课前或课后的教师个体与群体的理论思辨中,在领悟、对照、反思的进程中,功在课下,利在课堂,益在学生。

二、说课的意义。

有利于教师培训,有利于教学管理人员和教研员素质的提高,有利于对教师的综合评价,有利于教师专业成长与发展。

三、说课的程序

1.说教材一教材的分析与处理。教材的地位与作用,提出本课题的教学目标,分柳教材编写思路、结构特点及重点、难点,教材的处理、裁剪与加工。

2.说学生一分析学情的共性与个性。学生的知识基础和生活经验,基础能力分析,心理持点和爱习风格。

3.说教法和手段一介绍教学方法和手段及依报。手段为目的服务,方法为内容服务。介绍教法和手段时,要点和条理要清楚,还要说明采用这些教学方法和手般的理论依据。

4.说教学程序一介绍教学过程设计。要说教学总体思路和环节结构,要说教与学的双边活动安排,要说重点与难点的处理,总结妇纳,拓展延伸,要有板书说明。

《差异发展教学研究》读书笔记

江苏省江都中学 教学骨干 韩继红(1)

【阅读书目】

《差异发展教学研究》

【阅读有感】

教育的根本功能是促进人的发展。但促进人什么样的发展?如何促进人的发展?这却是教育研究中历久弥新的问题。改革开放以来,适应经济转型和多元文化发展的需要,“促进个体的差异发展”日益成为一个突出问题而越来越多地受到人们的关注。早在十几年前,主体教育理论家就提出了包括“差异发展”在内的四大发展性教学策略,将个体的主体性发展与差异发展紧密联系起来。

近年来,随着主体教育理论的深化发展,人们对“差异发展”的重要价值形成了更为清晰的认识,认为人的主体性发展是社会化与个性化的统一,没有个性的主体性,是虚假的主体性;个性的形成,使主体成为一个现实的主体、完整的主体、发展的主体;差异性是发展性课堂教学的墓本特征之一等等。因此,关注“个体的差异发展”,研究“个体是如何实现差异发展的”成为主体教育研究深化发展的一个重要方面。

差异发展教学,是现代教学论研究的重要课题。如何认识和对待教学活动中的个体差异,从来就是教学理论研究的重要问题,是我国自20世纪以来的所有教育、教学改革都试图解决而一直没有解决好的问题,专门、系统和理论化的研究尤其缺乏。虽然经过改革开放以来二十多年的研究与发展,人们提出了一些差异发展教学策略,但在关乎“差异发展教学”存在与发展之合法性的一系列重大理论问题上,人们仍没有形成明晰的共识,如,何谓“差异发展”?其合理性与现实性何在?在课堂教学中,学生是如何走向差异发展的?其发展的内在机制是什么?与划一性教学相比,差异发展教学的核心思想和主要特征是什么等等。因此,从新世纪基础教育现代化发展的需要出发,有必要在全面系统梳理古今中外相关研究成果的基础上,对上述问题做出明确的回答,进而构建差异发展教学理论体系。

该书以马克思主义关于人的发展学说为理论根基,以主体教育理论为指导,在系统梳理和评价古今中外差异发展教学思想和差异发展教学改革实践研究成果的基础上,积极吸收当代哲学、心理学、社会学、传播学等相关学科的研究成果,系统而深刻地论述了差异发展教学的内涵、理论基础和质性特征,探讨了学生个体差异的价值与结构、差异发展的本质规定性和内在机制,以及差异发展教学过程的行为特征,构建了一个差异发展教学的理论体系。该书还尝试对差异发展教学的有关基本问题进行理性的思考,提出了诸多富有创新性的观点。如:对差异发展教学与教育公平之关系的论述,对包括“四系统六因亲”的学生个体差异分析框架的构建,对学生差异发展螺旋图的绘制,对差异发展教学的三大质性特征的深入阐释,以及对体现差异发展教学思想的教与学的行为分析,对差异发展教学研究应关注的若干研究范畴的界定等等。这些研究成果,洞察差异发展教学特有的复杂性,显示了作者独到的见解和有创见的思考,在一定程度上弥补了同类研究在理论研究方面的不足。

差异发展教学不仅是一个理论问题,更是一个涉及范围广、研究难度大的复杂的实践问题。曾继耘博士的这本书立足于理论研究的立场,初步构建了差异发展教学理论体系。但这只是差异发展教学研究的开始,还难以涵盖和穷尽差异发展教学研究的所有问题,还有许多问题有待于开展进一步的研究,尤其是个案研究。

差异发展教学思想有着悠久的历史渊源,不同历史时期的教育思想家们从自己的主体观出发,对因材施教和个体差异问题做了大量研究,提出了许多很有价值的相关思想,为我们今天开展差异发展教学研究确定了若干基本问题和基本范畴。循着历史的启示,综合当前各种教育教学理论和实践中的相关思想,我们认为,差异发展教学是相对于划一性教学而言的,是指在课堂教学活动中,从尊重学生的个体差异出发,开展差异化的教学活动,以促进每个学生主体性的个性化发展。概括来说,差异发展教学突出强调以下三点:“从差异出发、为了差异发展而开展有差异的教学”。作为一种现代教学思想,差异发展教学蕴含着若干现代教育教学理念,强调教学的全纳式、融通式、成功式、扬长式等。

差异发展教学理论是建立在马克思主义关于人的发展学说、建构主义学习理论和主体教育理论基础之上的,其中马克思主义关于人的发展学说从宏观上历史地阐明了个体差异发展的合理性和必然性,为我们确立差异发展的教育目标奠定了哲学基础;当代建构主义学习理论则从微观的角度阐明了个体学习和发展的内在规律,为我们探讨学生差异发展的内在机制提供了理论支持;而当代主体教育理论对教育教学基本间题的深刻阐释,则为我们整体上建构差异发展教学理论体系提供了一个全新的理论视角。

学生的个体差异既是教学活动的起点,更是一种重要的教学资源。因此,研究课堂教学中学生的个体差异结构是开展差异发展教学的前提和基础。从影响学生课堂学习活动的主体性因素来分析,课堂教学中学生的个体差异主要表现在四个方面六个因素上,它们是:基础性差异、动力性差异、操作性差异和方向性差异等四个方面,身体状况、已有的知识结构、学习动机、学习能力、认知风格和潜在优势领域等六个因素。这些因素在课堂教学中与具体的学习情景、学习任务结合在一起,共同影响着学生的主体性发展。

学生在课堂教学中是如何走向差异发展的,这是差异发展教学必须回答的重要问题。通过研究,我们认为,在课堂教学中学生的发展是个体在一定学习情景中,在一定活动意向的导引下,借助于他人(如教育者或同伴)的帮助,利用必要的学习材料,通过个体积极主动的参与活动和人际间的交往互动而实现意义建构,不断累积个体体验,最终实现主体性之个性化发展的过程。这个过程可以分为四个环节,即“形成活动意向”、“参与课堂活动”、“实现意义建构”、“获得个体体验”。其中个体在课堂教学活动中的“主动参与”和“交往互动”是决定个体差异发展的外显活动,而“选择性输人”和“投射式解读”则是导致个体走向差异发展的内在根源。在这个过程的每一个环节上,不同的个体都可能呈现出一定的差异,并最终导致个体收获不同的发展结果——主体性的个性化发展。

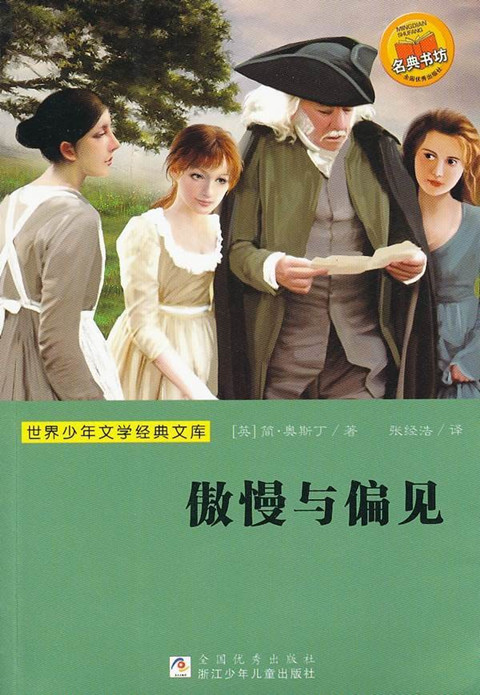

《傲慢与偏见》英语读书笔记

江苏省江都中学 教学骨干 韩继红(2)

【阅读书目】

《傲慢与偏见》

【书目简介】

《傲慢与偏见》(Pride and Prejudice)是英国女小说家简•奥斯汀的创作的长篇小说。小说描写了小乡绅班纳特五个待字闺中的千金,主角是二女儿伊丽莎白。她在舞会上认识了达西,但是耳闻他为人傲慢,一直对他心生排斥,经历一番周折,伊丽莎白解除了对达西的偏见,达西也放下傲慢,有情人终成眷属。

这部作品以日常生活为素材,以反当时社会上流行的感伤小说的内容和矫揉造作的写作方法,生动地反映了18世纪末到19世纪初处于保守和闭塞状态下的英国乡镇生活和世态人情。并多次被改编成电影和电视剧。

【阅读有感】

Many people simply regard Pride and Prejudice as a love story, but in my opinion, this book is an illustration of the society at that time. She perfectly reflected the relation between money and marriage at her time and gave the people in her works vivid characters. The characters have their own personalities. Mrs. Bennet is a woman who makes great efforts to marry off her daughters. Mr. Bingley is a friendly young man, but his friend, Mr. Darcy, is a very proud man who seems to always feel superior. Even the five daughters in Bennet family are very different. Jane is simple, innocent and never speaks evil of others.

Elizabeth is a clever girl who always has her own opinion. Mary likes reading classic books. (Actually she is a pedant.) Kitty doesn’t have her own opinion but likes to follow her sister, Lydia. Lydia is a girl who follows exotic things, handsome man, and is somehow a little profligate. When I read the book, I can always find the same personalities in the society now. That is why I think this book is indeed the representative of the society in Britain in the 18th century.

The family of gentleman in the countryside is Jane Austen’s favourite topic. But this little topic can reflect big problems. It concludes the stratum situation and economic relationships in Britain in her century. You can find these from the very beginning of this book.

The first sentence in this book is impressive. It reads: “It is a truth well known to all the world that an unmarried man in possession of a large fortune must be in need of a wife”. The undertone is very clear: the foundation of the marriage at that time is not emotion but possession.

People always think that Austen was an expert at telling love stories. In fact, the marriage in her book is not the result of love, b

苏公网安备 32108802010063号

苏公网安备 32108802010063号