| 来源: 江苏省江都中学 发布日期: 2019-06-18 访问量:454 |

2018-2019年度市级骨干教师读书心得——物理教研组(五)

《高观点下的中学物理问题探讨》读书心得

江苏省江都中学 学科带头人 刘大杰(1)

【阅读书目】

《高观点下的中学物理问题探讨》

作者:郑泰玉 王文涛 于海波 龙玉梅

【书目简介】

全书从高观点的视角对中学物理中的若干问题进行了广泛调查、细致梳理、深入剖析,并在此基础上,进行了多角度的应答。内容主要包括三个方面:一是中学物理教学中的重点问题,二是学习中的难点问题,三是一些易混易错的问题。全书力图从物理学、教育学、心理学等多视角挖掘和解决相关问题,按照力学、热学、电磁学、光学、原子物理学和综合的顺序进行编排,具体包括68个相对独立的问题,总体上呈现出一定的系统性。

【阅读有感】

阅读本书进一步拓宽了我的知识结构,提升了专业素养。具体而言,1.通过对一些中学物理难点、重点知识的剖析,加深了我对物理思想的体会;2.通过对中学物理教学易混、易错问题的阐释,提高了我对中学物理知识的驾驭能力;3.通过对中学物理教学和学习问题的揭示,提升了我的教学能力和指导学生学习的水平;4.通过对物理中、高考、竞赛、自主招生考试难题的分析,加深了我对物理教学改革的新理念和新趋势的理解。

本书不仅密切关注中学物理教学中的疑难问题,而且还在大学普通物理学的高度寻求解释和答案,从大学物理的高度对中学物理教学中的疑难进行了适度提升,充分挖掘了其中的物理学思想,具有学科高度的同时又贴近教学实践,对提升教学素养有很大帮助。

人们常说“教给学生一杯水,教师要有一桶水”。是说相对于学生获得的“杯水”知识,教师必须拥有十倍、百倍于学生的“桶水”知识。这形象地反映了人们对教师知识存量的期望,也体现了传统社会一般的教师知识观。“学高为师”,教师要教好学生,必须要有丰富的知识,这无疑是十分正确的。我应当在自我所教的这门学科中,使学校教科书里包含的那点科学基础知识,成为入门的常识。在科学知识的大海里,我所教给学生的教科书里那点基础知识,应当只是沧海一粟。教师进行劳动和创造的时间好比一条大河,要靠许多小的溪流来滋养它。怎样使这些小溪永远持续活力,有潺潺不断的流水呢?现如今,知识更新的速度越来越快,数量越来越多;知识传播途径越来越多,传播速度越来越快。在这样的社会背景下,教师知识观就必须变革,教师必须树立终身学习的观念,不断充 电,与时俱进,变原来的“一桶水”为“长流水”。同时要改变过去”教书匠“的形象,用心做一名引导者。因此,这句话可以改为“要给学生一杯水,教师要有长流水”,这也是教育观的重大变化。

《给教师的建议》读书心得

江苏省江都中学 学科带头人 刘大杰(2)

【阅读书目】

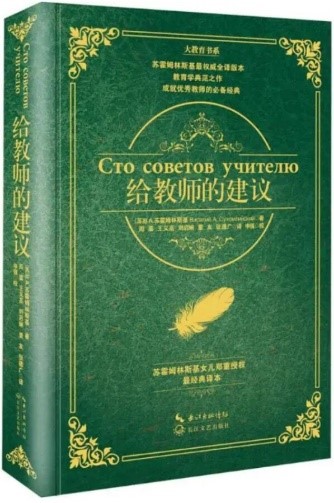

《给教师的建议》

作者:苏霍姆林斯基

【书目简介】

苏联当代著名教育家苏霍姆林斯基是一位具有30多年教育实践经验的教育理论家。他写的《给教师的建议》一书中共谈了一百条建议,读着此书,就好像有一位智者站在你面前,他循循善诱,给我排解烦恼,给我指点迷津,又犹如一位和蔼可亲而又博学的老人,在我遇到困难的时候及时给我以帮忙,让我充满信心……

【阅读有感】

书中每一条谈一个问题,有生动的实际事例,也有精辟的理论分析,很多都是苏霍姆林斯基教育教学中的实例,娓娓道来,有益于教师开阔眼界,提高水平。书中众多理论对我影响深远,其中给我印象最深的是第二条“教师的时间从哪里来?一昼夜只有24小时”。一看着题目我就被深深吸引了。是啊,我们经常听到老师们这样谈论“我忙,没有时间啊。”平时我也经常这样地抱怨。一昼夜只有24小时,每一天在单位工作的时间是排得满满的:备课、上课、批改学生的作业、辅导学习潜力比较差的学生、还要时常接待家长、处理学生之间发生的摩擦,另外搞好班级的环境布置等等,已经是有点应接不暇,更何况此刻还要抽出时间来搞科研;晚上回到家还要忙着家中琐碎的事情。那么教师的时间到底从那里来呢?

《给教师的建议》这本书给了我们一个很好的推荐:那就是读书,每一天不间断地读书,跟书籍结下终生的友谊。他还在书中举了一个例子:一天,一位老教师上了一堂十分精彩的公开课,她的风采吸引了在场的所有老师。当别人问她:“你花了多少时间来准备这节课”时,这位老教师说:“对这节课,我准备了一辈子,而且,对每一节课,我都是用终生的时间来准备的!”感动之余,我也豁然开朗。我们总在抱怨着时间的流逝如水似箭,可老天总是最公平的,它给我们每个人都是一天24小时,问题还是出在疲于应付上,整天是事情在后面追着自己而没有主动去做是事。

想想自己更是如此,做事急于“抱佛脚”。有时为了一节公开课,花了超多的时间在网上和杂志上搜索着相关的图片和知识;有时为了写一片文章也是绞尽脑汁,趴在电脑前浪费时间。想起来真是可悲!我想这就是平时不学习,急来“抱佛脚”的后果。书中提到:“读书是节约老师时间有效的方法之一。读书不是为了应付,而是出自内心的需要和对知识的渴求!”试问,从古到今,哪位成功者不是“读万卷书,行万里路”呢?俗话说:“活到了,学到老”,作为一名新时期的教师,我更应当主动地学习。因为只有不断丰富自己的知识,才能学会创造性地使用教材,才能赢得自身的发展,这是作一个‘真正的教师’所不可缺的“精神底子”。苏霍姆林斯基也说:“一个真正的人应当在灵魂深处有一份精神宝藏,这就是他通宵达旦地读过一二百本书。”我再反省自己:我又看了多少书呢?

古人云:“开卷有益”。常读书和常思考,会使我们勇于和善于对自我的教育教学做出严格的反省和内省,既不惮于正视自我之短,又要努力探究补救途径,更要擅于总结自我的或同行的成功经验,从中提炼出可供借鉴的精华,为理论的突破夯实根基。

《做最好的老师》读书心得

江苏省江都中学 学科带头人 刘大杰(3)

【阅读书目】

《做最好的老师》

作者:李镇西

【书目简介】

本书是著名教育家李镇西25年教育教学思想和智慧的精华集萃,全方位阐释了李镇西教育观、学生观、班级管理、学生思想工作、学生心理健康、语文教学的理念和实践。

【阅读有感】

“北有魏书生,南有李镇西”教育界曾流行这么一句话,我对李老师的教育思想早有所闻,如今有幸拜读了李老师《做最好的老师》,不禁为李老师书中原汁原味的对学生的大爱所感动,被李老师那独特的人格魅力所折服。随着阅读的深入,我也在不断思考:什么样的老师才是最好的老师?我怎样向李老师学习,努力做最好的老师?小时候写作文,题目“我的老师”,大家都会用一段约定俗成的开头:老师像一根蜡烛,燃烧自己,照亮别人。陶行知先生的“捧着一颗心来,不带半根草去。”都彰显了教师的神圣使命需要的品质:奉献。虽然在新时代,不可能每位教师都在油尽灯枯的那一刻依然奋斗在教育的第一线,每个人都有陶行知先生那种“只要为老百姓造福,我们吃草也干”崇高的人生境界也不现实。但是作为青年一代,要有责任、有担当,就应该学习教师职业应有的情怀。我不是圣人,但我可以感悟教育专家学者的世界观、人生观、价值观,为自己的教育之旅添砖加瓦,负重前行! 读了李镇西老师的《爱心与教育》这本书,我认为在每一页中除了写着“爱心、良知、思考、责任”以外,还充满着智慧的火花。在对学生的调查中,学生心目中的好老师的标准也是除了“学识渊博、正直善良、很热爱学生”以外,还有“很有智慧”这一条。所以作为老师我们应该做个充满智慧的老师。

我由衷地佩服李老师,因为李老师用他的智慧化解了一个个棘手的教育难题。例如在“万同偷随身听”事件中,李老师开始是非常严肃的告诉万同,游贤的家长报了案,公安局的人已经来到了学校,当万同承认是“我与游贤开玩笑”后,李老师马上顺着他的话说是有误会,于是下面就用更缓和的语气来处理完了“失窃案”。再看看关于程桦的教育。当程桦骄傲自满的时候,李老师没有简单的用一句“胜不骄,败不馁”来说教,而是用充满智慧的头脑给程桦定出了他下一步的奋斗方向“超越自己”。在和程桦交流的过程中,李老师既列举了许多杰出人物的事迹,又从理论上给他解释了“成熟”的含义,使程桦的思想之翼在重新起飞后,变得更加矫健,最终取得了成功。从以上事迹中我们可以看出,李老师无论是在对后进生的转化还是在对优等生的培养中,除了他对学生有一颗负责任的爱心,还有他的智慧在里面。

当前众所周知,没有爱就没有教育,但是教育也要讲究方式方法,而正确方式方法的选择就要靠我们的智慧,爱学生就要了解学生,了解他们的爱好和才能,了解他们的个性特征,了解他们的精神世界,了解他们的所需所求。苏霍姆林斯基说过:不了解孩子,不了解他的智力发育,他的思想、兴趣、爱好、才能、天赋、倾向,就谈不上教育。要想了解学生的各个方面,就要有敏锐的观察能力,缜密的思考能力,还要有较强的表达能力,只有具备了这些,我们才能知学生所想,解学生所为,才能与学生进行更好的交流,而交流是教育的前提。以前我也想过该怎样帮助那些学习上有困难的学生,想过该如何吸引学生在课堂上的注意力,想过该如何让犯错误的学生能比较容易的改正他的缺点 ……但是有许多时候,苦于找不到好的方法。从李老师的教育手记中我知道了要教育学生得学会尊重学生、表扬学生。做老师不要高高在上,要蹲下身子,从孩子的角度来看待出现的问题。今天的孩子就如春天里需要滋养的禾苗“随风潜入夜,润物细无声”的涓涓春雨,要比电闪雷鸣倾盆暴雨更能渗入土壤。还有要让学生学会自我教育。“金无足赤,人无完人”要多一点人情味,大人有时也会犯错,何况是还是孩子的学生呢。因此利用集体的力量,让学生学会自我管理,自我教育,许多时候比老师苦口婆心的说教强很多。

读了这本书,我深深的体会到教师之爱首先是尊重和信任,尊重和信任是激活教育智慧的因子。而要做一个有智慧的老师,就要不断的学习,把学习渗透到工作和生活中去,让教育智慧流淌于我们教育生活的一点一滴,每时每刻。

《追求理解的教学设计》读书心得

江苏省江都中学 教学能手 王林锋(1)

【阅读书目】

《追求理解的教学设计》

作者简介:格兰特•威金斯(Grant Wiggins),哈佛大学教育学博士,“真实性教育”(Authentic Education)的负责人。

杰伊•麦克泰格(Jay McTighe)目前是马里兰州评估委员会的主任。他在教师专业发展方面经验丰富,常常作为专家参加国家、州、地区的会议和工作坊。

【书目简介】

什么是理解?它和知道有什么不同?为什么理解是一项重要的教学目标?我们如何知道学生达到了这个目标?在当前课程改革进一步深化、关注学生核心素养培养的情况下,我们怎样才能建设一套严谨的、有吸引力的课程体系,关注理解,注重学生的能力提升?

格兰特•威金斯和杰伊•麦克泰格在《追求理解的教学设计(第二版)》中回答了这些问题以及其他一些相关问题。自1998年两位作者将追求理解的教学设计(UbD)这一理念引入教育领域开始,世界各地很多教育工作者在教学中应用了UbD框架。通过借鉴大量教师的实践反馈,两位作者在原有工作的基础上对UbD理念进行修订和补充,用于指导教育工作者的课程体系建设、评估和教学设计。本书以优化的UbD模板为核心,借助各学科领域大量的实践策略、工具和案例,解释了逆向设计的基本原理;对一些关键概念作了清晰透彻的阐释,比如大概念和基本问题;并关注理解六侧面如何丰富学生的学习。本书为教师设计者建设课程体系提供了一条清晰的路径,确保学生获得更为有效的学习体验。

【阅读有感】

读到逆向设计时,我接触到了一个新名词UBD:逆向设计的三阶段。阶段一:确定预期结果。阶段二:确定合适的评估证据。阶段三:设计学习体验和教学。这可以作为我在日后教学工作中作为设计过程中的参考点,可以用于设计草稿的自评和互评,还可以用于所完成设计的质量监控。鲍勃.詹姆斯的逆向设计实践也给我带来了很多的启发,他在三页模版的辅助下开展教学设计,在过程中让我感受到了逆向设计的四个关键点。首先要在课程完全开发之前就彻底想清楚评估内容,其次要根据评估预期结果所需的证据对熟悉和喜欢的活动及项目作进一步修改,最后选择教学方法和资源材料,教材的角色可能会从主要资源变成支持材料。我认为如果要实现教学目标,仅仅依赖教材是很局限的,因此我们需要做好充足的教学准备来丰富自己的教学课堂。

还有个有意思的内容是理解“理解” ,读着觉得拗口,静下心来读读才茅塞顿开。文章中有一句话给我留下了深刻的印象。虽然我们作为教师要求学生理解学习内容,但我们自己却不能充分理解这个目标,仔细想想我们作为教师,在课堂设计时是否自己已经做好了充足准备。鲍勃.詹姆斯也不确定“理解”究竟是什么。我认为理解作为有意义的推断与“知道”是有明确区分的,理解是有可迁移性的,我们在讲知识迁移的时候可以融入其中。

我联想起之前阅读过的一个片段,我很赞同形象思维和逻辑思维紧密结合是物理教学的突出特点这一观点,物理课堂是培养学生创新能力的主阵地,知识迁移就显得尤为必要了。学生在学习中普遍存在着迁移现象,我们应该在教学中创设适宜的迁移情境,使得学生自觉地运用已有的认知结构,不断地去同化新知识,从而达到调整、扩充和优化原有认知结构,建设新的认知结构,提高学生的学习效用。

《给教师的建议》读书心得

江苏省江都中学 教学能手 王林锋(2)

【阅读书目】

《给教师的建议》

作者简介:瓦西里•亚历山德罗维奇•苏霍姆林斯基(1918—1970)是乌克兰卓越的教育家、教师、思想家和作家。他在帕夫雷什中学任教,担任这所农村中学的校长、教师和教育者长达32年。苏霍姆林斯基一生短暂,但他却持之以恒地探索和孜孜不倦地写作,奇迹般地写出了40部专著、600多篇论文、约1200篇儿童小故事。 苏霍姆林斯基的全部著作都是面向教师、教育家、教育者、父母和自己孩子们的。他把自己的思维、思索、建议和见解全部倾注在了他的著作当中,即怎样培养“真正的人”。教师和父母应当历经何等艰难之路,才能使孩子成长为好学上进、聪颖、心地善良而高尚的人和好公民。

【书目简介】

苏联当代著名教育家瓦•阿•苏霍姆林斯基是一位具有30多年教育实践经验的教育理论家。为了解决中小学的实际问题,切实提高教育、教学质量,他专为中小学教师写了一本《给教师的一百条建议》。译者根据中国的情况和需要,选择了《给教师的一百条建议》的精华部分,另从苏氏的其他著作里选译了有益于教师开阔眼界、提高水平的条目,作为补充,全书仍有一百条,改称《给教师的建议》。书中每条谈一个问题,既有生动的实际事例,又有精辟的理论分析,文字深入浅出,通顺流畅。

【阅读有感】

一段时间断续地读完了《给教师的建议》,收获颇丰,它更新加强了自己的教育理念,让我更加深刻的理解了教学当中的以学生为中学的指导原则,交给了我一些师生互动的原则及技巧,也获得了很多提高综合素质的途径及方法,为了能够更好地掌握书本的精髓,更好地指导实践,现将自己的笔记整理如下:

1.教育理念。(1)全面认识学生,每个人都有多个方面,善于发现人的优点(2)兴趣在教学过程中至关重要(3)用劳动的爱好来教育学生(4)以学生的思考,获取知识的过程为中心(5)学习绝非一蹴而就,每天成长就是成功

2.教学工作。(1)课前,设计学科教学中的学生积极活动的内容。(2)课中,设置课堂情景,引起学生兴趣;尽量引导学生独立阅读思考,应用已学知识获得知识;必须使学习有明确的目的性,要教给学生一定范围的知识;只要学生有了疑问,在逐步进行讲解,对漏点知识清仓,学生虽然没有回答,但思路却一直跟着在走;留出足够“自由时间”让学生充分课堂思考练习;以书写提纲的方式进行总结复习。(3)课后,坚持批改作业,收集学生趋向性错误,思考错误原因;写教学日记,日记能教给我们思考。

3.给学生的建议。树立复习意识,懂得还不等于已知,理解还不等于知识。为了取得牢固的知识,还必须进行思考。思考的意思是什么呢?就是学生对所感知的东西要想一想,检查一下他理解得是否正确,并且尝试把所获得的知识运用于实践。书籍也是一种学校,看课外书籍意识。动手意识,演算题目,做笔记。

《杀死一只知更鸟》读书心得

江苏省江都中学 教学能手 王林锋(3)

【阅读书目】

《杀死一只知更鸟》

作者简介:哈珀•李生于美国阿拉巴马州, 曾被授予普利策小说奖及其他众多文学奖项。她与杜鲁门•卡坡蒂是幼年的邻居和一生的朋友。《杀死一只知更鸟》据说是以卡坡蒂为原型之一创作的,现已成为公认的美国文学经典。此后,她一直隐居在家乡亚拉巴马的小镇上 ,拒绝各种采访,过着平静的生活。有人问她为什么不在盛名之下接着写作,她回答:“有过这样一次,还有什么可写的?”

【书目简介】

成长总是个让人烦恼的命题。成长有时会很缓慢,如小溪般唱着叮咚的歌曲趟过,有时却如此突如其来,如暴雨般劈头盖脸……三个孩子因为小镇上的几桩冤案经历了猝不及防的成长——痛苦与迷惑,悲伤与愤怒,也有温情与感动。这是爱与真知的成长经典。

【阅读有感】

整个故事给我最深的三点感受,或者说是三个关键词,是教养、勇气、平等。我曾经想,穿阿玛尼是否比穿班尼路显得更有教养。现在我觉得阿玛尼看起来的确更体面,但那与教养无关。教养是一种发自内心的气质,是早已深刻地内化并指导一个人行为的一种风度。书中的父亲阿蒂克斯十分注重对孩子教养方面的教育,所以他和他雇的家庭保姆卡波妮在这方面能给两个孩子正确有效的指导。比如斯库特有一次邀请一个穷人家的同学到她们家吃午餐,那个同学吃法很怪,几乎把一整罐糖浆全泡在饭里。为此斯库特在餐桌上一直含沙射影地抱怨。卡波妮听到后把她叫到厨房,对她说了这么一段话:“有些人不像我们这样吃饭,可是你不能在饭桌上给人家当面指出来。那孩子是你的客人,就算他要吃桌布,你也随他便......”斯库特回了一句“他不是客人,他只是一个坎宁安家的人……”卡波妮立刻生起气来:“你给我闭嘴!不管他是谁,只要踏进这家门,就是你的客人。别再让我逮到你又对人家说三道四,好像你有多高贵似的!你们家人也许比坎宁安家的人要好,可是你这样羞辱人家,就是一钱不值!”后来斯库特在学校因为阿蒂克斯帮黑人打官司而受了同学的嘲笑,当她跟阿蒂克斯说一定要给他们一顿教训时,阿蒂克斯笑着说:“不要打架,斯库特。明天你经过他们时,昂起头,迎过去,做个绅士。”这种气质让我想到了“寡言君子”梅贻琦先生。阿蒂克斯和梅贻琦先生一样,对于周围的人和事都怀有一种“温情与敬意”,这也是他们赢得人们的广泛尊敬的原因。书中阿蒂克斯那种不紧不慢的高贵气质,是值得我辈学习的。

二是关于勇气。当阿蒂克斯决定为汤姆辩护时,其实是需要很大的勇气的。他甚至一开始就知道他不可能赢得这场官司,只因为被告是黑人,但他还是选择了承担和面对。他教育儿子杰姆的一段话完整地表达了在那种背景下他对于“勇敢”的理解:“勇敢是:当你还未开始就已知道自己会输,可你依然要去做,而且无论如何都要把它坚持到底。你很少能赢,但有时也会。”勇敢不应该是纯粹的无所畏惧——那样的勇敢只是一种鲁莽。真正的勇敢还应包括一种使命感,一种对自己坚持的事抱有的退无可退的决绝。阿蒂克斯的这句话,也许很好地解释了为什么历代文人墨客更倾向于对荆轲歌颂赞美而非批评反对。荆轲的所作所为,正是使命感式的“知道自己会输但依然去做,而且坚持到底”。

第三是关于平等。其实这一点是和勇气联系在一起的。因为在外部条件极为不利的情况下,追求平等本身就是一种勇气。在书中的庭审现场,阿蒂克斯的一段精彩的发言让我不禁击节叫好:“我们知道,人并不像某些人强迫我们相信的那样生来平等——有些人比别人聪明,有些人生来就比别人占优势,有些男人比别的男人挣钱多,有些女士的蛋糕比别的女士做得好,有些人天生就比大多数人有才华。可是,在这个国家里,有一种方式能够让一切人生来平等——有一种人类社会机构能够让乞丐平等于洛克菲勒,让蠢人平等于爱因斯坦,让无知的人平等于任何大学的校长。这种机构,先生们,就是法庭......就像任何社会机构一样,我们的法庭也有它的缺陷,但在这个国家中,我们的法庭是最伟大的平等主义者。在我们的法庭中,一切人都是生来平等的。”于是我想,法庭是一个国家和社会在平等、公正方面的底线;而法治精神,也许是一个国家和民族生存的最基本素质。

苏公网安备 32108802010063号

苏公网安备 32108802010063号